2025/2026シーズンは佐渡裕の新日本フィル音楽監督就任3年目となる。

ここでは、彼が指揮する公演を中心にその展望を聞いた。

◆取材・文 柴田克彦 (取材:2025年1月)

■音楽監督就任から2年が過ぎ、自身も手応えを感じているようだ。

佐渡:やはりゲスト出演時とは楽団との向き合い方が違いますし、素晴らしい新メンバーが増えていますので、今は充実した時ですね。私はコロナ禍の苦境から楽団を立て直す時期に音楽監督になったわけですが、2年が過ぎてお客さんたちがコロナ禍以前よりも活気を持って集まってくださるようになってきたと感じています。また、2年目は1年目に比べて音作りにおいても私の要求に関しても細かくなったのですが、オーケストラがそれに応えてくれていることを実感しています。

大勢で1つのものを作るのがオーケストラの魅力ですから、1年目はまず皆が鳴らさなければなりません。それは単純に音量や容量を引き出すことです。しかし2年目は単に鳴らすだけでなく、それが作品にどう必要なのかを考える。そのように順を追ってやっています。例えば2年目終盤の今(2025年1月下旬)取り組んでいるマーラーの交響曲第9番は、オーケストラが物凄く鳴った上に機能的に動かないといけない。それには深い集中力が必要です。プログラミングもそうした計画のもとで進めていますし、うまくいっていると思います。

■実際に2022年4月以降2025年1月現在、首席・フォアシュピーラークラスが10名ほど、トゥッティ奏者を含めると17名ほどが新しく入団し、他に試用期間中の奏者もいる。毎回の演奏を聴いていると、それによる機能性の向上が如実に感じられる。

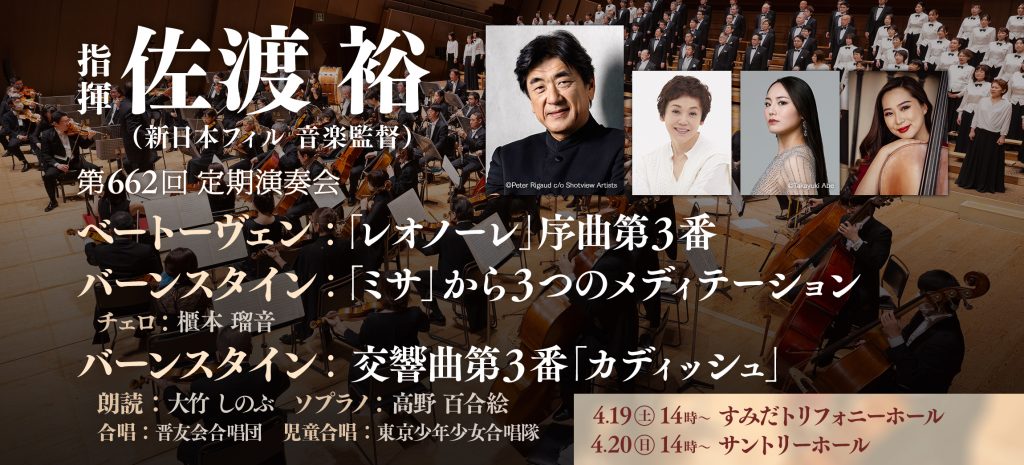

■新シーズンの目玉はまず4月の#662定期演奏会。ベートーヴェンの「レオノーレ」序曲第3番、バーンスタインの「ミサ」から3つのメディテーション(チェロ独奏:櫃本瑠音)、同じく交響曲第3番「カディッシュ」(朗読:大竹しのぶ ソプラノ:高野百合絵他)というプログラムだ。

佐渡:「レオノーレ」と「カディッシュ」は、恩師バーンスタインが戦後40年の1985年に広島の平和コンサートで取り上げた演目。彼が広島の原爆記念館に行って衝撃を受け、オーケストラの前で「それでも人は今も効率よく殺せる兵器を開発している。皆どう思う? そうしたことを考えながら演奏しよう」といった素晴らしいスピーチを行って、両曲を指揮しました。今年は戦後80年にあたりますし、墨田区は大きな空襲を受けた地域でもあるので、同様の意味を込めてこのプログラムを選びました。

「カディッシュ」は戦争と直接の関係はありませんが、今もイスラエル・パレスチナ問題やウクライナ・ロシア問題などがあって、人の命が簡単に奪われていますし、大きな災害も起きています。この作品は“神との対話”。ユダヤ教のレクイエムと言っていいと思いますが、神に対するバーンスタインの考えが明確に表わされます。私自身何度も演奏していますが、毎回色々なことを考えながらやっていますし、極めて重要な朗読も本来の英語の他にイタリア語、フランス語、ドイツ語、日本語で上演していますので、スコアは書き込みだらけ。日本語で上演する今回は、大竹しのぶさんという素晴らしい俳優さんと一緒にできるので、とても楽しみにしています。ソプラノの高野さんは、「第九」や兵庫のオペラで何度も共演しています。幅広く歌える人で、この曲は子守歌があると同時に最後の歌などは非常にリズミックで声量も必要ですから、うってつけだと思います。

また間の「ミサ」から3つのメディテーションは、全編がチェロ協奏曲のような作りで、ユダヤ的な音を持った作品。「カディッシュ」にも登場する7拍子の民族的なリズムが盛り込まれており、タイトルは「瞑想」ながらワクワクする曲でもあります。ソロを弾く櫃本さんは、パリ・オペラ座のアカデミーを経験後帰国した奏者。私が兵庫でやっているスーパーキッズ・オーケストラに長くいた人で、持ち味がこの曲に合っていると考えて指名しました。

■佐渡にとって「カディッシュ」の魅力は尽きることがない。

佐渡:内容自体は、神に対する盲目的な信仰心への攻撃、いや神に対する攻撃と言ってもいいのですが、その中でもう一度神との関係を作り直していこうとします。神様が創った人間が戦争を起こし災害も起きて、「これが貴方にとって本当に理想の世界なのですか?」といった問いかけがあり、最後は大きな虹がかかるように締めくくられる、ドラマティックで壮大な作品です。でもオーケストラにとって難しい曲。拍子が色々変わりますし、合唱も複雑です。85年の広島のテレビ放送を観てバーンスタインのもとで勉強したいと思ったのがこの曲なんですよ。

■ただし、佐渡が同曲を国内で指揮するのは2008年(兵庫)以来で、新日本フィルにとっては初の演奏。その意味でも新鮮かつ鮮烈な表現が期待される。

■これに次ぐ注目公演は、2026年3月の「すみだクラシックへの扉」#37。新シーズンの当シリーズは国や地域をテーマにした名曲プロで、この回は「フランス」をテーマに、モーツァルトのヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲、ベルリオーズの「幻想交響曲」が披露される。中でも協奏交響曲で、ビルマン聡平(首席第2ヴァイオリン奏者)、瀧本麻衣子(首席ヴィオラ奏者)という新日本フィルの団員がソリストを務める点が目を引く。

佐渡:新日本フィルには様々なパートに名手がいますから、できれば年1回のペースでメンバーをソリストに立てた演奏会をしたいと思っています。仲間がソリストに立つことによって団員たちも刺激を受けるでしょうし、協奏交響曲はソリストでありながらもオーケストラと一緒に作っていくような作品なので、特に良いのではないかと思います。

■他にも佐渡が振るプログラムは3つある。1つは2026年1~2月の#667定期演奏会。

佐渡:ピアノの上原ひろみさんと共演するこの公演(演目はガーシュウィンのピアノ協奏曲へ調)はとても楽しみ。彼女は本当に天才で、聴くと皆さん驚かれると思いますよ。後半のバルトークの管弦楽のための協奏曲は、アメリカ亡命後に書かれた点で繋がりがありますし、団員の腕前が発揮される曲でもある。先の協奏交響曲を含めて、3シーズン目はそういう年とも言えますね。

■マーラーの交響曲第6番「悲劇的」が演奏される2026年3月の#668定期演奏会も、シーズンを締めくくる意味を含めて力の入る公演だ。

佐渡:これは、私の新日本フィル定期へのデビュー曲(1990年9月)であり、バーンスタインが振ったマーラーの交響曲の中で唯一アシスタントとして身近で接した曲です。オケはウィーン・フィルで、録音にも立ち会いました。しかも唯一マーラーに関してバーンスタインと話した曲でもあります。ちなみに、バーンスタインは終楽章のハンマーを3発叩かせていましたが、私もとどめをさす意味でそうしています。また第1楽章の軍隊行進曲はナチスの誕生を予言しているかのようですし、美しいアルマのテーマを軍隊行進曲がズタズタにしていく。その辺もマーラーらしいですね。

■この取材直後に演奏されたマーラーの交響曲第9番は、稀にみる渾身の名演だった。それゆえ第6番の期待も大きい。

■残る1つは、2025年6月の「すみだクラシックへの扉」#31。ホルストのセントポール組曲、エルガーの威風堂々第1番、ホルストの組曲「惑星」が並ぶ「イギリス」プログラムだ。

佐渡:こちらはバラエティに富んだプロ。「惑星」は大作ながら心をつかむ名曲なので、まずこれを演奏したいと思いました。僕はブリテンも大好きですし、イギリスではBBCフィルを何度も指揮した他ロンドン響やロンドン・フィルも指揮するなど、実は色々な仕事をしています。

■地域密着型の活動も継続し、墨田区の学校の吹奏楽や合唱の指導は「今も年3回位行っている」と語る佐渡。すみだトリフォニーホールの公演は地元と思しき人を中心に聴衆が増えてきた感もある。こうなると新シーズンの公演がますます楽しみだ。

Ayako-Yamamoto.jpg)